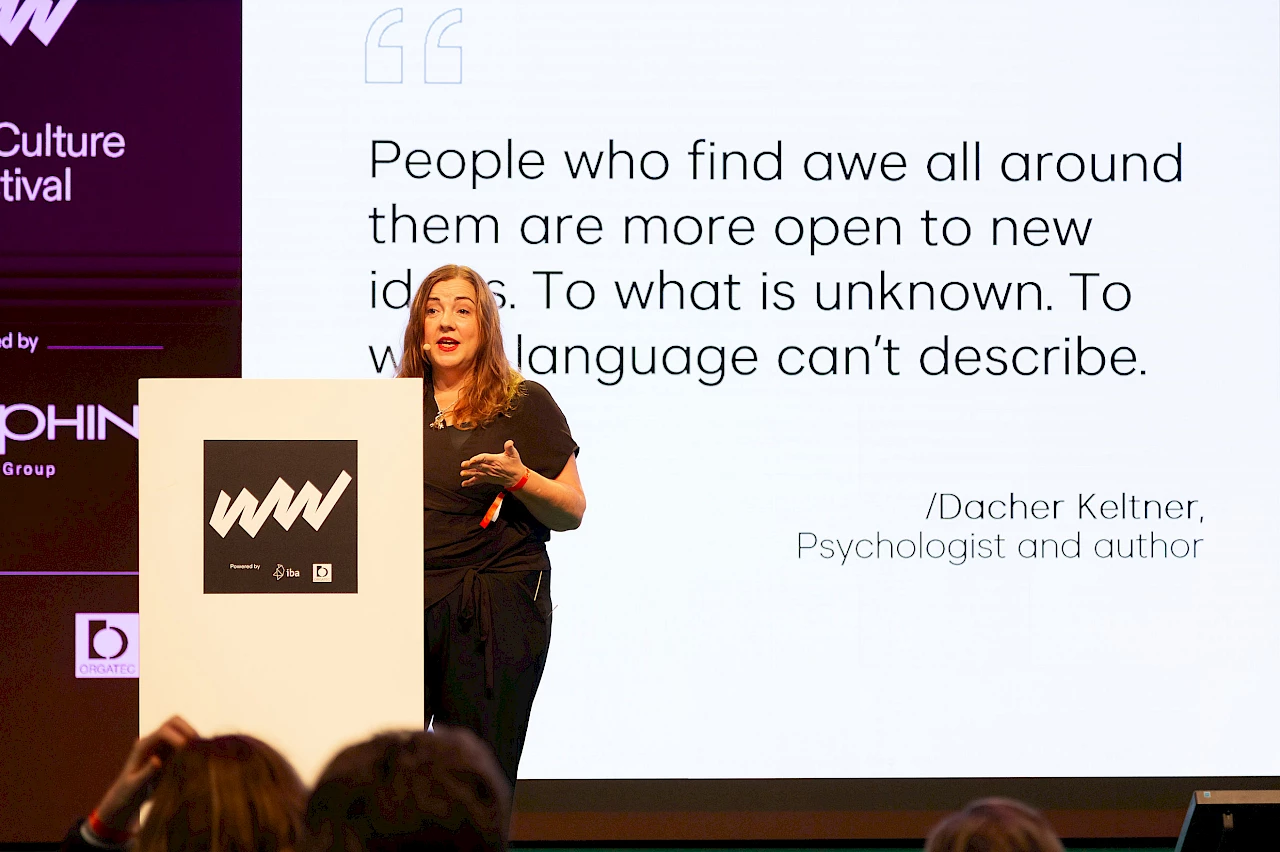

Wie misst man die Qualität eines Büros? Bisher ging es vor allem um Effizienz: Arbeitsplätze pro Quadratmeter, Kosten pro Mitarbeiter, Produktivität pro Stunde. Marie Stafford, Global Director von VML Intelligence, fordert einen radikalen Perspektivwechsel. In ihrem Vortrag auf dem Work Culture Festival skizzierte sie die Zukunft der Arbeitswelt. Eine Zukunft, in der die emotionale Qualität im Mittelpunkt steht. Ihre Vision sind Unternehmen, die gezielt Emotionen designen, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das inspiriert, verbindet und motiviert.

„Emotion Gap“ und die Sehnsucht nach Erlebnissen

Stafford begann mit einem ernüchternden Befund: „Die meisten Arbeitsplätze sind rein funktional. Orte der Effizienz, nicht der Inspiration.“ Dabei sehnen sich Menschen nach emotionalen Erlebnissen, doch finden sie diese im Alltag immer seltener. Stafford spricht von einem „Emotion Gap“. Einer wachsenden Lücke zwischen dem Wunsch nach sinnstiftenden, bewegenden Momenten und der oft grauen und monotonen Realität. Ein Beispiel: In einer VML-Studie berichteten zwei Drittel der Befragten, dass sie sich wie „im Wartezimmer des Lebens“ fühlen. Krisen, steigende Lebenshaltungskosten, globale Konflikte und mentale Belastungen prägen das Zeitgefühl. Gerade deshalb, so Stafford, sei der Arbeitsplatz ein Ort, an dem Freude und Sinnhaftigkeit gezielt kultiviert werden sollten. „Arbeit macht ein Drittel unseres Lebens aus. Es wäre absurd, diese Zeit emotionslos zu verbringen.“

Emotioneering – eine neue Perspektive auf Arbeit

Der Begriff ist von Disneys Imagineering inspiriert und beschreibt die bewusste Gestaltung von Erfahrungen mit emotionalem Mehrwert. Dabei wird nicht nur gefragt, welche Aufgaben ein Raum ermöglicht, sondern vor allem, welche Gefühle er auslöst. Emotionen sind keine Nebensache. Sie steigern die Kreativität, fördern die Resilienz und beeinflussen, ob sich Mitarbeiter langfristig mit einem Unternehmen identifizieren. Stafford betonte, dass der klassische Fokus auf Effizienz und Funktionalität nicht mehr ausreicht. „Wir müssen Arbeitsplätze entwickeln, die das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen nicht nur zulassen, sondern aktiv anregen.“

Die fünf Säulen des Emotioneering

In ihrem Vortrag stellte Stafford fünf Schlüsselaspekte vor, mit denen sich Emotionen bewusst gestalten lassen.

1. Staunen (Awe):

Staunen entsteht, wenn etwas größer, schöner oder bedeutungsvoller wirkt als erwartet, wodurch sich unsere Perspektive erweitert. Stafford verglich dieses Phänomen mit dem „Overview Effect“, den Astronauten erleben, wenn sie die Erde vom All aus sehen. Ähnliche Momente könnten in Büros durch außergewöhnliche Architektur, inspirierende Kunstwerke oder den Einsatz von Natur geschaffen werden. Stafford zufolge reduziert Staunen Stress und fördert die Verbundenheit mit anderen. Es macht uns kooperativer und offener.

2. Freude und Verspieltheit (Joy):

Freude am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern ein Motor für Kreativität und Produktivität. Stafford sprach von der „Joy Economy“, in der spielerische Elemente, bunte Farben oder unerwartete Designakzente nicht als Ablenkung, sondern als Innovationsquelle gelten. Beispiele wie das IKEA-Konzept „Dopamine Interiors“ oder spielerische Raumgestaltungen zeigen, wie bewusstes Design die Stimmung hebt. Stafford fasst zusammen: „Spaß wird oft unterschätzt, dabei steigert er die Kreativität und fördert das Miteinander.“

3. Überraschung und Magie (Surprise):

Überraschungen wecken Neugier und durchbrechen Routinen. Stafford führte Beispiele aus dem Einzelhandel an, etwa das koreanische Brillenlabel „Gentle Monster“, dessen Geschäfte wie Kunstinstallationen wirken. Übertragen auf die Arbeitswelt könnte dies beispielsweise bedeuten: Raumkonzepte, die sich flexibel verändern, unkonventionelle Details oder interaktive Elemente, die immer wieder neue Erlebnisse schaffen. „Das Gehirn reagiert besonders stark auf Unerwartetes. Überraschungen sind ein Treibstoff für Innovation.“

4. Verbundenheit und Gemeinschaft (Connection):

Eines der größten Defizite heutiger Arbeitswelten ist laut Stafford der Verlust des Gemeinschaftsgefühls, der durch Remote-Work und hybride Modelle verstärkt wird. „Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis, genauso wichtig wie Nahrung oder Wasser.“ Emotioneering fördert Begegnungen durch kommunikative Raumgestaltung, geteilte Rituale (z. B. gemeinsames Mittagessen) oder Employee Resource Groups, die Austausch ermöglichen. Auch digitale Tools können dazu beitragen, soziale Bindungen zu stärken.

5. Ruhe und Gelassenheit (Calm):

Neben Hochgefühlen braucht die Arbeitswelt auch Momente der Stille und Erholung. Stafford wies darauf hin, dass etwa ein Drittel unserer Arbeit hohe Konzentration erfordert. Lärm und Dauerkommunikation sind dabei kontraproduktiv. „Ruhe ist auch ein Thema der Inklusion. Besonders neurodivergente Menschen brauchen Rückzugsräume.“ Sie empfahl analoge Zonen, Räume ohne Telefone und den gezielten Einsatz von Klanglandschaften, um Ruhe und Fokus zu fördern.

Emotionen als strategischer Erfolgsfaktor

Stafford argumentierte, dass Emotionen kein weiches Thema seien, sondern ein harter Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die in die emotionalen Qualitäten ihrer Arbeitsräume investieren, profitieren doppelt: Einerseits steigern sie die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter, andererseits schaffen sie ein Umfeld, das Innovation begünstigt. „Mitarbeiter, die sich inspiriert und zugehörig fühlen, sind kreativer, motivierter und bleiben länger im Unternehmen“, betonte sie. Auch ökonomisch lasse sich der Mehrwert von Emotionen belegen. Studien zeigen, dass Menschen mehr Zeit in Räumen verbringen, die positive Emotionen hervorrufen. Ein emotional aufgeladener Arbeitsplatz kann die Fluktuation verringern, Burnout vorbeugen und den Unternehmenswert steigern, da er attraktiver wahrgenommen wird – sowohl von Mitarbeitern als auch von potenziellen Talenten. Stafford plädierte daher dafür, emotionale Kennzahlen wie das Maß an wahrgenommener Freude, Staunen oder Verbundenheit in das Employer Branding und das Workplace Design zu integrieren.

Ein Ausblick: Arbeitskultur neu denken

Die Ideen des Emotioneering zeigen, dass die Zukunft der Arbeit nicht allein von Technologien und Prozessen geprägt sein wird, sondern auch von der Fähigkeit, menschliche Emotionen zu verstehen und zu gestalten. Stafford forderte Unternehmen dazu auf, kleine Schritte auszuprobieren: „Es geht nicht immer um große Umbaumaßnahmen. Schon kleine Elemente, sei es ein inspirierender Blickfang, eine kreative Mittagspause oder ein Raum der Stille, können eine große Wirkung entfalten.“ Ob sich Emotioneering als Standard im Workplace-Design etablieren wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Emotionen am Arbeitsplatz sind kein Luxus mehr, sondern wesentliches Element moderner Unternehmenskultur.

Marie Stafford ist Global Director von VML Intelligence und gilt als Expertin für Strategic Foresight. Sie analysiert globale Trends an der Schnittstelle von Kultur, Konsumentenverhalten und Innovation und präsentiert ihre Zukunftsvisionen regelmäßig auf internationalen Konferenzen. Ihre Einschätzungen wurden unter anderem in der Financial Times und der New York Times veröffentlicht. Zudem ist sie Mitautorin des jährlich erscheinenden VML Future 100 Trendberichts. Weitere Informationen unter: vml.com

Titelbild: @ IBA