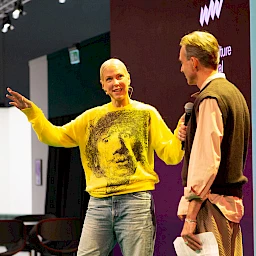

Auf dem Work Culture Festival diskutierten die Trendforscherin Birgit Gebhardt und der Wahrnehmungspsychologe Prof. Dr. Axel Buether über die Frage, welche Rolle Räume für unser Erleben, unsere Produktivität und unsere Gesundheit spielen und warum das physische Büro in dieser Hinsicht Nachholbedarf hat. Im Mittelpunkt stand die Erkenntnis, dass unser Raumempfinden durch die Sinne bestimmt wird. Denn diese reagieren permanent auf unsere Umgebung und definieren, wie wir einen Raum wahrnehmen. Damit ist Raum kein Neutrum, sondern ein aktiver Mitgestalter unseres Alltags.

Drei Arten von Räumen

Gebhardt und Buether unterscheiden drei zentrale Dimensionen von Räumen: den Sinnesraum, den Wahrnehmungsraum und den Sozialraum.

Sinnesraum: Der Sinnesraum beschreibt, wie unsere biologischen Sinne die Umwelt aufnehmen.

Wahrnehmungsraum: Der Wahrnehmungsraum ist das mentale Konstrukt, das wir aus diesen Sinneseindrücken bilden.

Sozialraum: Der Sozialraum entsteht aus den Beziehungen, die wir in einem Raum leben und wahrnehmen.

Diese Ebenen sind eng miteinander verwoben. Erst ihr Zusammenspiel erklärt, wie Räume unser Verhalten beeinflussen und welche Anforderungen moderne Büros erfüllen müssen.

Der Sinnesraum: Biologische Grundlagen

Menschen sind Tagwesen, deren Wahrnehmung stark durch den Sehsinn geprägt ist. Etwa 70 % unserer Sinneseindrücke werden visuell verarbeitet, während Geruchs‑, Hör- und Tastsinn ergänzend wirken. Räume sind daher in erster Linie visuell definiert: Wir orientieren uns an Licht, Farben, Formen und Bewegungen. Fehlendes Tageslicht, monotone Oberflächen oder eine unzureichende visuelle Differenzierung führen schnell zu Ermüdung und einem Absinken der Konzentrationsfähigkeit. Gerade das Licht übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Es steuert unseren Hormonhaushalt und wirkt sich direkt auf Wachheit und Stimmung aus. „Human Centric Lighting“-Projekte verfolgen daher das Ziel, die Qualitäten des natürlichen Tageslichts möglichst exakt nachzubilden. Ein hoher Blaulichtanteil zur Mittagszeit fördert Aufmerksamkeit und Konzentration, während wärmere Lichtfarben in den späteren Stunden Erholung und Entspannung unterstützen. Entscheidend ist dabei eine dynamische Lichtanpassung an den natürlichen Tagesverlauf. Laut Buether bleiben Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit nämlich nur dann langfristig erhalten, wenn Licht, Farben und andere Sinneseindrücke im Einklang mit unserer biologischen Ausstattung stehen. Ein Büro, das diese Aspekte ignoriert, begünstigt chronische Ermüdung und Stress.

Rhythmus von Aktivität und Erholung

Studien zeigen, dass Menschen pro Tag nur etwa 30 % hochproduktive Arbeitszeit erreichen. Produktives Arbeiten ist deshalb weniger eine Frage der Dauer als des richtigen Rhythmus. Buether verwies auf das Prinzip der Mini-Pausen – etwa 25 Minuten fokussiertes Arbeiten, gefolgt von 5 Minuten Pause – sowie auf längere Erholungszyklen: Nach rund zwei Stunden sollte man bewusst den Blick in die Ferne schweifen lassen, um die Augen zu entlasten und die Muskeln zu entspannen. Kreative Impulse entstehen zudem oft nicht während maximaler Konzentration, sondern in Zuständen reduzierter Aufmerksamkeit, manchmal auch im sogenannten Tagtraum-Modus. Spaziergänge, bewusst gestaltete Pausenräume oder informelle Austauschzonen können solche Zustände begünstigen. Für die Bürogestaltung bedeutet das: Sie sollte nicht nur die Flächeneffizienz maximieren, sondern auch Räume bereitstellen, die unterschiedliche Tätigkeiten unterstützen – von konzentriertem Arbeiten bis hin zur Regeneration oder zum spielerischen Experimentieren. Nur durch diesen Wechsel entsteht eine Arbeitsumgebung, die langfristig leistungsfähig macht.

Der Wahrnehmungsraum: Konstrukt des Gehirns

Raum ist kein objektives Gebilde, sondern ein mentales Konstrukt unseres Gehirns. Sinneseindrücke werden permanent gefiltert, interpretiert und mit Erfahrungen abgeglichen. Daraus entstehen subjektive Wirklichkeiten. Das erklärt, warum ein Blick ins Grüne beruhigt oder warum eine monotone, reizlose Umgebung ermüdend wirkt. Eine an den menschlichen Bedürfnissen orientierte Raumgestaltung geht deshalb weit über die Bereitstellung von Flächen hinaus. Sie berücksichtigt visuelle und haptische Qualitäten, akustische Bedingungen, Atmosphären und Ausblicke. Büros, die nur nach normativen Rasterplänen oder Quadratmetervorgaben entworfen sind, bleiben aus dieser Perspektive defizitär. Wahrnehmungsgerechte Räume wirken hingegen wie Gebrauchsanweisungen fürs Verhalten: Sie laden aktiv zu bestimmten Tätigkeiten ein, erleichtern die Orientierung und schaffen Klarheit, damit Arbeit nicht nur erledigt wird, sondern auch produktiv und gesund gelingt.

Digitale Erweiterungen und kognitive Umgebungen

Technologische Innovationen erweitern unseren Wahrnehmungsraum zunehmend. Virtual-Reality-Brillen, Noise-Cancelling-Headsets oder auch KI-gestützte Systeme wirken direkt auf die Sinnesorgane und schaffen neue Realitätsebenen. In der Forschung spricht man in diesem Zusammenhang von Cognitive Environments. Das sind Räume, die über Sensoren auf menschliche Signale reagieren und Resonanz erzeugen. Buether wies jedoch darauf hin, dass digitale Tools den physischen Raum nicht ersetzen können. Vielmehr sei ein Portfolio an Werkzeugen sinnvoll, denn digitale Erweiterungen sind seiner Meinung nach nur für bestimmte Aufgaben nützlich, etwa für Schulungen oder die ortsunabhängige Zusammenarbeit. Die physische Dimension menschlicher Wahrnehmung bleibt jedoch unverzichtbar. Entscheidend ist, dass physische Räume weiterhin sensorische Reize setzen, beispielsweise durch Licht, Farbe, Akustik und Haptik. Nur so lässt sich das Zusammenspiel von natürlicher und digital erweiterter Wahrnehmung produktiv nutzen.

Der Sozialraum: Beziehungen im Büro

Neben dem Sinnes- und Wahrnehmungsraum spielt im beruflichen Kontext auch der Sozialraum eine wichtige Rolle. Menschen sind soziale Wesen, unser Gehirn ist auf vielfältige Kontakte und wechselnde Interaktionen ausgelegt. Studien zeigen, dass Gruppen von bis zu 30 Personen für stabile soziale Beziehungen ideal sind – deutlich mehr, als im Homeoffice-Alltag gepflegt werden können. Ein Büro, das auf funktionale Arbeitsplätze reduziert ist, verfehlt diese Dimension. Gute Bürogestaltung ermöglicht den Wechsel zwischen konzentriertem Arbeiten und kollaborativen Phasen. Dafür sind sichtbare und attraktive Angebote erforderlich, die von Lounges über Rückzugsräume bis zu Begegnungszonen reichen. Besonders wichtig ist das Verhältnis von Frontstage und Backstage: Mitarbeiter benötigen sowohl Räume, in denen sie repräsentieren können, als auch geschützte Räume, in denen sie unbeobachtet sind und abschalten können. Solche Rückzugsräume müssen wahrnehmbar und sinnlich ansprechend gestaltet sein, sonst werden sie nicht genutzt. Der Sozialraum trägt somit wesentlich dazu bei, dass sich emotionale Beziehungen zwischen Kollegen sowie zwischen Mitarbeitern und ihrem Arbeitsplatz entwickeln können. Erst wenn auch diese Dimension berücksichtigt wird, entsteht ein Büro, das produktiv, gesundheitsförderlich und langfristig attraktiv ist.

Handlungsperspektiven für Unternehmen

Aus der Diskussion ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung physischer Arbeitsumgebungen:

1. Sinnliche Vielfalt schaffen: Monotonie vermeiden, unterschiedliche Materialien, Farben und Lichtstimmungen einsetzen.

2. Biorhythmus berücksichtigen: Lichtkonzepte am Tagesverlauf ausrichten und den Wechsel von Aktivität und Regeneration unterstützen.

3. Räume für Kreativität zulassen: Zonen, die Tagträume, informelle Gespräche oder Perspektivwechsel ermöglichen.

4. Wahrnehmung ernst nehmen: Räume nicht nur normativ planen, sondern ihre Wirkung auf das Gehirn und das Verhalten berücksichtigen.

5. Soziale Dimension stärken: Büros als Orte der Beziehungspflege gestalten, mit erkennbaren Rückzugs- und Begegnungsangeboten.

6. Digitale Tools ergänzend einsetzen: Technologien als Erweiterungen begreifen, nicht als Ersatz für den physischen Raum.

Das physische Büro ist kein Auslaufmodell, sondern eine Ressource, die ihre Potenziale bislang nicht vollständig nutzt. Räume wirken auf unsere Sinne, formen unsere Wahrnehmung und bestimmen die Qualität sozialer Beziehungen. Das Büro der Zukunft muss deshalb diese drei Ebenen gezielt gestalten: als Sinnesraum, der im Einklang mit unserer Biologie steht, als Wahrnehmungsraum, der sinnvolle Reize bietet, und als Sozialraum, der Beziehungen fördert. Nur dann kann es mit der Zukunft Schritt halten und zu einem Ort werden, der Arbeit nicht nur ermöglicht, sondern auch Gesundheit, Kreativität und Gemeinschaft stärkt.