Was brauchen Menschen, damit Arbeit gelingt? Diese Frage stellt sich aktuell neu, nicht nur durch hybride Arbeitsmodelle oder den Fachkräftemangel, sondern auch durch die zunehmende Automatisierung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Arbeitsprozessen. Es geht nicht mehr nur um Tools, sondern um eine zentrale Gestaltungsfrage: Wie arbeiten Mensch und Maschine künftig wirklich zusammen und welche Rolle spielt der Raum dabei?

Von Activity-based Working zu Mindful-based Working

Raum ist kein neutraler Hintergrund. Er beeinflusst Verhalten, Denkprozesse, Kommunikation, bewusst und unbewusst. Räume können Konzentration fördern oder stören, Zugehörigkeit stärken oder Unsicherheit auslösen. Wer Arbeitswelten gestalten will, in denen Veränderung gelingt, muss verstehen, wie Mensch und Raum systemisch aufeinander wirken.

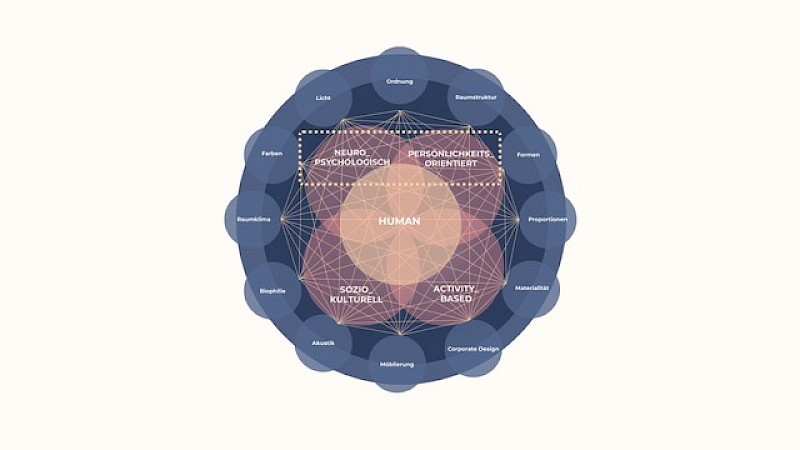

Vier menschliche Dimensionen als Gestaltungsgrundlage

Ein strukturierter Ansatz zur Gestaltung von Arbeitsräumen basiert auf vier miteinander verknüpften Dimensionen:

1. Kultur & Leadership, also die soziokulturelle Prägung eines Unternehmens und seiner Führung.

2. Aktivitäten & Aufgaben: das, was Menschen im Raum konkret tun (z. B. sich vernetzen, fokussiert arbeiten, kreativ zusammenarbeiten, lernen, sich erholen). Dieses Prinzip ist aus dem Konzept des Activity-based Working (ABW) bekannt, bei dem räumliche Zonen passend zu typischen Tätigkeiten differenziert werden.

3. Neuropsychologische Grundbedürfnisse: Dazu zählen u. a. Orientierung, Kontrolle, Sicherheit, Autonomie, Zugehörigkeit, Identifikation, Regeneration.

4. Persönlichkeiten & Neurodiversität, also individuelle Unterschiede in Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Sozialverhalten, auch Introversion und Extraversion.

Ein erweitertes Verständnis von Raumgestaltung baut hier auf: Während Activity-based Working vor allem an Punkt 2 ansetzt, richtet sich der ergänzende Ansatz des Mindful-based Working auf die systematische Berücksichtigung von Dimension 3 und 4. Ziel ist es, Räume zu schaffen, die nicht nur funktional, sondern auch psychisch verträglich, emotional stärkend und für unterschiedliche Wahrnehmungstypen geeignet sind.

Er knüpft an zentrale Ideen der humanistischen Psychologie und der New-Work-Philosophie an. Maslows ursprüngliches Modell, später als Pyramide vereinfacht, zielte eigentlich auf Balance und Verbundenheit und weniger auf Hierarchie. In Verbindung mit Frithjof Bergmanns Verständnis von New Work, das Arbeit als Ausdruck von Selbstbestimmung und Sinn begreift, bildet dies die Grundlage für einen menschenzentrierten Ansatz: Arbeitsumgebungen, die Motivation und Resonanz ermöglichen, statt Anpassung zu verlangen.

Gerade im Kontext zunehmender KI-Nutzung wird diese ganzheitliche Betrachtung entscheidend. Wie Prof. Nick Tyler (UCL, London) betont, ist es sinnvoll, Räume grundsätzlich so zu gestalten, dass sie auch für neurodivergente Menschen funktionieren, denn deren feinere Reizverarbeitung offenbart häufig, was auch andere Menschen betrifft, ihnen aber weniger bewusst ist. Räume, die neuropsychologisch stimmig sind, schaffen die beste Grundlage für alle Formen der kognitiven Arbeit: von tiefer Konzentration und kreativer Co-Creation bis zur informellen Vernetzung.

Der Raum als mehrdimensionales Wirkgefüge

Räume wirken durch viele gleichzeitig aktive Faktoren wie Licht, Akustik, Farben, Formen, Materialien, Proportionen, Möblierung, Ordnung, Biophilie, Gerüche. Diese können auf zwölf wesentliche Wirkfaktoren heruntergebrochen werden, die in der Architektur- und Umweltpsychologie als besonders verhaltens- und wahrnehmungswirksam gelten.

Je nachdem, welche Aufgabe, welche Kultur, welche Persönlichkeitsstruktur und welche Grundbedürfnisse im Raum zusammenkommen, ergeben sich spezifische Anforderungen. Ein sinnvoller Planungsansatz bringt diese Ebenen zusammen; nicht standardisiert, sondern kontextsensibel. Denn gerade in der Verbindung von physischem Raum und emotionaler Erfahrung entscheidet sich, ob KI-Transformation zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird.

Warum neue Räume jetzt entscheidend werden

Damit Künstliche Intelligenz sinnvoll in Arbeitsprozesse integriert werden kann, steht eine besonders anspruchsvolle Phase an: die gemeinsame Überprüfung, Neuausrichtung und kreative Neugestaltung von Prozessen, oft abteilungs- oder sogar siloübergreifend.

Denn KI lässt sich nicht einfach über Bestehendes drüberlegen. Sie erfordert ein radikales Umdenken:

- Welche Prozesse sind überhaupt geeignet für Automatisierung?

- Wo müssen bestehende Strukturen verändert, verschlankt oder völlig neu gedacht werden?

- Welche Silos stehen dem im Weg und wie lassen sich Denk- und Handlungsräume öffnen?

Diese erste Phase ist hochkomplex, kollaborativ, gestaltungsintensiv und stellt enorme Anforderungen an die Räume, in denen sie stattfindet. Gefragt sind Räume, die Co-Creation, Übergangslogik, nonlineares Denken und soziale Resonanz ermöglichen. Die folgenden vier Raumbeispiele beziehen sich genau auf diese Anforderungen. Sie beschreiben keine klassischen Büroflächen, keine Schreibtische, keine Einzelarbeitsplätze, sondern Orte, an denen in der ersten Phase der KI-Revolution die entscheidende Vorarbeit geschieht: menschlich, kollaborativ und komplex.

Vier Räume: vier Funktionen

1. Socializing & Serendipity: Räume für spontane Begegnung und echte Vernetzung

Informelle Gespräche, unerwartete Ideen und abteilungsübergreifende Impulse entstehen nicht zufällig, sondern dort, wo der Raum Begegnung ermöglicht. Kleine Teeküchen mit Tür und Wand, die nur drei Personen Platz bieten, oder große leere Hallen mit vereinzelt stehenden Sofas erzeugen kaum Serendipity. Effektiver sind offene, zugängliche Übergangsbereiche, etwa in der Nähe von Empfang, Treppe, Aufzug oder zentralen Laufwegen.

Gelingfaktoren

- Kaffeeangebote oder andere Ankerfunktionen in zentralen Lagen mit ausreichend Platz

- Visuelle Offenheit und gleichzeitige Rückzugsoptionen (Zonierung, Rückendeckung, „Defensible Space“)

- Farben, Licht, Materialien, die Nähe und Wärme erzeugen

- Möblierung für spontane Kontakte ohne Schwellenangst

Diese Zonen erfüllen Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Sichtbarkeit und emotionale Sicherheit und fördern Vertrauen sowie die gewünschte Vernetzung untereinander.

2. Ideation & Co-Creation: Neue Ideen entstehen dort, wo Räume Flexibilität, Bewegung und sichtbares Denken ermöglichen

In der Frühphase der kreativen Prozessentwicklung kommt es darauf an, physisch wie geistig in Bewegung zu sein, Perspektiven zu wechseln und gemeinsam neue Ansätze zu entwerfen. Neue Ideen werden dort weiterentwickelt, wo Räume Flexibilität und Denkbewegung zulassen. Entscheidend ist eine Umgebung, die Werkstattcharakter hat und nicht Perfektion ausstrahlt.

Gelingfaktoren

- Mobiles Mobiliar, das sich leicht neu platzieren lässt

- Bodentiefe Whiteboards oder beschreibbare Wände

- Materialien zum Visualisieren und Prototypen

- Zonierte, geschützte Bereiche für Deep Work und Flow im Team

- Stehende und sitzende Arbeitsoptionen bei längerer Dauer

Hier entsteht ein Klima für exploratives Arbeiten jenseits klassischer Meetinglogik.

3. Zukunftsraum für Mensch & KI: Räume für neue Denkprozesse

KI verändert nicht nur Inhalte, sondern auch Denkprozesse. Räume dafür müssen verschiedene Denkstile verbinden und die multisensorische und technologisch unterstützte Zusammenarbeit ermöglichen. Es geht dabei um systematisches Weiterdenken, Reflektieren und das Neugestalten komplexer Prozesse unter Einbindung von Technologie.

Gelingfaktoren

- Digitale und analoge Tools mit niedrigschwelligem, intuitivem Zugang, die spontane Beteiligung ermöglichen, ohne technische Barrieren oder Erklärungsbedarf

- Differenzierte Arbeitszonen mit visuellem und akustischem Schutz für Deep Work im Team

- Sichtbarkeit der Denkprozesse (z. B. große Boards)

So entstehen Räume, die Schnittstellen zwischen Mensch, Organisation und Technologie bilden.

4. Vertrauliche Räume: Der Meetingraum der neuen Generation

Auch in der neuen Arbeitswelt braucht es geschützte Räume für Konsens, Konfliktklärung und Vertrauen.

Gelingfaktoren

- Tische mit abgerundeten Ecken sowie eine Raumgestaltung mit fraktalen Strukturen und biophilen Materialien

- Bequeme Stühle mit griffigen, texturierten Stoffen, die haptisch Wärme vermitteln, und Rückendeckung in der Platzierung berücksichtigen

- Warmes, gedämpftes Licht in gelb- bis orangefarbenen Nuancen, das Ruhe und Nähe schafft

Solche Räume schaffen Vertrauen und ermöglichen echte Verbindung.

Fazit: Transformation beginnt im Raum

Ob KI sinnvoll eingesetzt wird, ob Kultur erlebbar ist, ob Teams sich entfalten können: All das entscheidet sich nicht nur in Tools oder Strategien, sondern im Zusammenspiel von Mensch und Umgebung. Räume, die psychologisch wirksam gestaltet sind, ermöglichen Resonanz, Beteiligung und Orientierung. Und sie bilden die oft übersehene, aber zentrale Grundlage für echte Transformation.

Manuela Lieber ist Gründerin von Mindful Workspaces und Entwicklerin eines menschenzentrierten Ansatzes zur Optimierung von Arbeitsräumen. Sie verbindet Betriebswirtschaft, Architekturpsychologie und Organisationsentwicklung mit dem Ziel, Arbeitswelten zu gestalten, die Leistung, Kultur und Menschlichkeit miteinander verbinden. Weitere Informationen: https://www.mindfulworkspaces.de/

Titelbild: unsplash.com / @Bernd Dittrich

Manuela Lieber

Manuela Lieber