Beim Work Culture Festival 2024 diskutierten die Trendforscherin Birgit Gebhardt und der Learning-Experte Dr. Felix Dibelka die Frage, wie sich Lernen in Unternehmen verändern muss. Klar wurde: Wenn wir das Büro in der neuen Arbeitswelt neu denken, müssen wir auch das Lernen neu verstehen. Und: Wer im KI-Zeitalter bestehen will, braucht mehr als Tools und Plattformen. Es braucht eine Lernkultur, die auf Austausch, Eigenverantwortung und Erfahrung setzt.

Verstehen ist nicht gleich Lernen

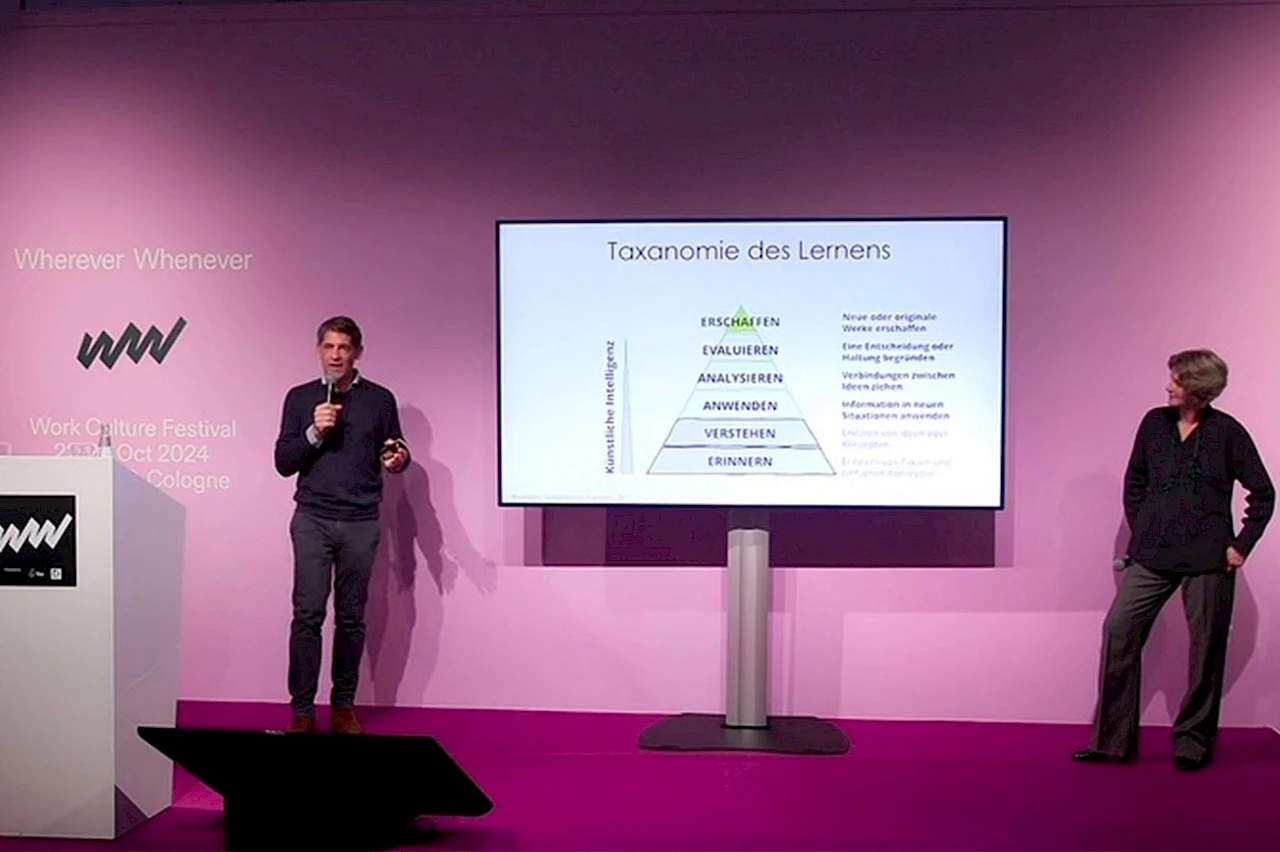

Felix Dibelka erläuterte eingangs den Unterschied zwischen Verstehen und Lernen und verwies auf die bekannte Taxonomie des Lernens nach Bloom. Lernen, so seine Botschaft, bedeutet nicht bloß das Verinnerlichen von Informationen, sondern beginnt dort, wo Menschen anfangen, selbst etwas zu erschaffen. Wenn es einem gelingt, eigenständig Neues zu gestalten, erreicht man die Spitze der Lernpyramide. Das ist der Moment, in dem Lernen wirklich tiefgreifend wird. In der Unternehmenspraxis dominieren jedoch nach wie vor Schulungen, Trainings und standardisierte E‑Learning-Programme, die häufig darauf abzielen, bestimmte Wissensinhalte abzufragen oder zu dokumentieren. Doch echtes Lernen entsteht laut Dibelka erst dann, wenn Mitarbeiter in realen oder simulierten Kontexten aktiv werden, Feedback erhalten und aus eigenen Fehlern Erkenntnisse gewinnen können. Das ist besonders wichtig, da Künstliche Intelligenz zwar Informationen generieren, aber keine echten Erfahrungen machen kann. Genau hier liegt der menschliche Vorsprung.

Vier Dimensionen des Lernens: Das Modell von Jane Hart

Eine zentrale Grundlage des Talks war das 4‑D-Modell von Jane Hart. Hart unterscheidet vier Formen des Lernens im beruflichen Alltag: Discovering, Doing, Discourse und Didactics. Diese finden häufig nicht in formellen Lernsettings, sondern in alltäglichen Situationen statt: am Arbeitsplatz, im Austausch mit Kollegen oder im digitalen Raum. Der Großteil des Lernens geschieht somit abseits der klassischen Personalentwicklung. Beim Discovering steht das eigenständige Recherchieren und Entdecken, beispielsweise über YouTube, Podcasts oder Blogs, im Vordergrund. Beim Doing liegt der Fokus auf Lernen durch Handeln: Wissen wird nicht nur aufgenommen, sondern im Arbeitskontext auch erprobt. Discourse bezeichnet den sozialen Austausch, das gemeinsame Reflektieren, Diskutieren und Aushandeln von Wissen. Erst im vierten Feld, Didactics, finden sich formale Trainings und Seminare, also der Bereich, auf den sich viele Unternehmen heute vor allem konzentrieren. Gebhardt und Dibelka plädieren dafür, dass Unternehmen alle vier Lernformen gleichwertig anerkennen und entsprechende Räume sowie Formate bereitstellen. Unternehmen sollten Flächen schaffen, auf denen Lernen tatsächlich stattfinden kann, physisch wie organisatorisch. Denn Lernen geschieht nicht nur im Schulungsraum oder in digitalen Lernportalen. Dafür braucht es Freiräume, in denen Wissen entstehen, wachsen und kollaborativ weiterentwickelt werden kann.

Lernen im Büro: Räume schaffen für das Unerwartete

Dadurch wird das Büro zur entscheidenden Infrastruktur für eine neue Lernkultur. Birgit Gebhardt betonte, dass Lernen eng mit Erfahrung verknüpft ist und somit auch mit sinnlicher Wahrnehmung, Beziehung und Kontext. In der physischen Umgebung eines Büros können soziale Dynamiken entstehen, die virtuell oft nur schwer zu erzeugen sind. Spontane Gespräche, Schulterblicke und informeller Austausch fördern den Wissenstransfer auf subtile, aber nachhaltige Weise. Lernräume im Büro sollten daher nicht nur funktional, sondern vor allem inspirierend, durchlässig und wandelbar gestaltet sein. Dabei geht es nicht nur um klassische Lernzonen, sondern um Räume, die Kollaboration, Kreativität und Reflexion ermöglichen. Das können Projektflächen, kreative Rückzugsorte oder bewusst kuratierte Lern- und Erfahrungsräume sein. Das Ziel besteht darin, das Lernen wieder näher an den Alltag und die tatsächliche Arbeitspraxis heranzubringen und es als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeitskultur zu etablieren.

Lernzeit versus Arbeitszeit: Ein Paradigmenwechsel steht bevor

Ein weiterer Diskussionspunkt war die strukturelle Trennung von Arbeits- und Lernzeit. In vielen Organisationen gilt Lernen noch als Zusatz, als etwas, das on top zur eigentlichen Tätigkeit kommt. Felix Dibelka kritisierte dieses Verständnis und wies darauf hin, dass Lernen ein integraler Bestandteil der Arbeit sein müsse, nicht ihre Unterbrechung. Birgit Gebhardt plädierte hingegen dafür, Lernen auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus zu denken. Konferenzen, Netzwerke und persönliche Initiativen seien relevante Lernorte. Entscheidend sei die Haltung: Lernen dürfe nicht allein als ein vom Unternehmen gesteuerter Prozess verstanden werden. Es brauche auch Eigenverantwortung, Neugier und das Vertrauen, dass Lernen überall stattfinden kann: im Büro, zu Hause oder im digitalen Raum. Wichtig ist, dass Unternehmen geeignete Rahmenbedingungen schaffen, nicht zuletzt durch Räume, die Lernen ermöglichen und anregen.

Corporate Learning neu denken: Vom Content Broadcasting zum Erfahrungsraum

Ein zentrales Problem vieler Lerninitiativen ist laut Dibelka das sogenannte Content Broadcasting: Inhalte werden zentral erstellt und ausgespielt, um sie möglichst effizient und skalierbar von allen konsumieren zu lassen. Dies entspricht jedoch kaum den realen Bedürfnissen der Lernenden, geschweige denn den Anforderungen einer dynamischen Arbeitswelt. Stattdessen müsse Lernen wieder als aktiver, individueller und sozialer Prozess begriffen werden. Dabei spielen Räume – physisch wie kulturell – eine zentrale Rolle. Nur wenn Mitarbeiter ermutigt werden, sich einzubringen, auszuprobieren und zu scheitern, kann ein echter Lernprozess in Gang kommen. Das bedeutet: weniger Kontrolle, mehr Vertrauen. Weniger Push, mehr Pull. Unternehmen sind hier in der Verantwortung, Lernräume zur Verfügung zu stellen, die sowohl informelles als auch strukturiertes Lernen fördern.

Erfahrungsräume gestalten: Lernen durch Begegnung und Spiel

Zum Abschluss warfen Gebhardt und Dibelka einen Blick in die Zukunft. Sie sprachen über neue Lernumgebungen wie das Metaverse, virtuelle Realität, spielerisches Lernen und hybride Lernarchitekturen. Auch Gaming könne eine wichtige Rolle spielen. Nicht als Ablenkung, sondern als Methode, um komplexe Zusammenhänge intuitiv zu erfassen und sich in neuen Rollen zu erproben. Dabei geht es nicht darum, analoge Räume durch digitale zu ersetzen, sondern beide gezielt miteinander zu verknüpfen. Lernorte der Zukunft sind vielfältig, situativ und anpassungsfähig. Sie verbinden Erkenntnis mit Erlebnis, Technik mit Sinn und Lernen mit Leben. Genau darin liegt die Chance für das Büro der Zukunft: Es wird zum Möglichkeitsraum für Entwicklung, Innovation und Verbindung.